К написанию этой заметки, посвящённой одной малоизвестной странице истории Светлогорска/Раушена, меня сподвигла фраза в русскоязычной Википедии о том, что для привлечения туристов в Раушене был построен ипподром. Никаких ссылок на источник (как это часто бывает) приведено не было. Более того, в немецкоязычной статье на эту же тему про ипподром не было ни слова. При этом, к примеру, английская, французская и литовская версии практически полностью повторяли друг друга и русскую версию (понять, какая же версия была первоисточником, а какие являются лишь её переводом, мне оказалось не под силу). Какой-то иной информации о раушенском ипподроме (кроме повторения той самой фразы из Вики) в интернете не нашлось. Но мир не без добрых людей, и на одном из форумов, посвящённых истории Восточной Пруссии, мне посоветовали полистать хайматбриф (периодический журнал) Замландского землячества «Unser schönes Samland» № 203 за 2014 год…

В общем, «лошадиная» тема нашему проекту не чужда, и мы уже писали и о Темпельхютере, и о лошадином рынке в Велау, Поскольку на российской части бывшей Восточной Пруссии было, по меньшей мере, ещё три ипподрома (в Кёнигсберге, Инстербурге и Цинтене), они так или иначе упоминались в различных заметках. Надеюсь, что и публикуемый ниже текст, в основе которого лежит перевод материала из вышеупомянутого номера «Unser schönes Samland», покажется читателям небезынтересным.

______________

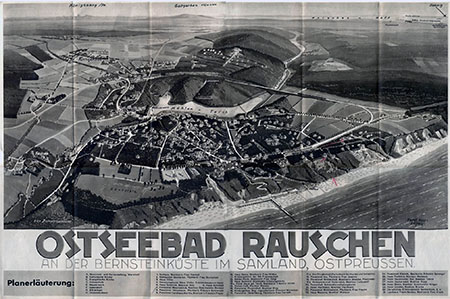

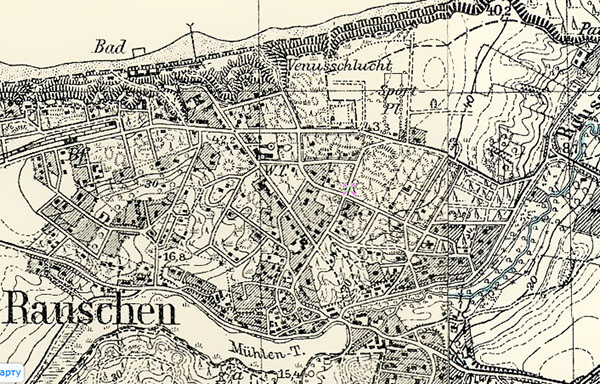

Ещё до 1920 года на восточной окраине Раушена, на неосвоенных дюнах между береговым обрывом и главной улицей Штранд (сейчас ул. Ленина), появились теннисные корты, спортивная площадка и детская игровая площадка. В брошюре, изданной в 1920 году к 100-летнему юбилею курорта, городские власти отмечали, что «Замландское общество наездников и конезаводчиков» (Samländische Reiter- und Züchterverein) намеревалось создать здесь и поле для скачек.

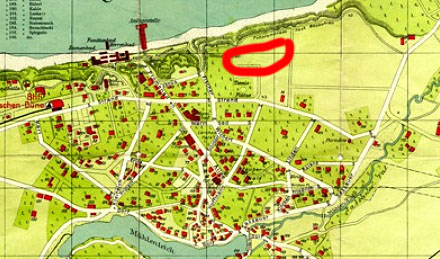

На городском плане Раушена 1926 года это поле, называющееся Renn- und Turnierplatz (перевести это можно как «место для скачек и турниров»), уже было обозначено. Сейчас на месте бывшего ипподрома (для простоты мы будем использовать этот термин) находится городской парк к востоку от «Янтарь-холла».

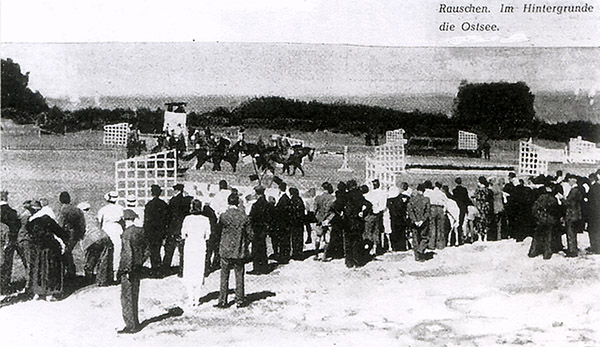

Чётких границ у ипподрома не было. Скорее всего, размеры его составляли 300 на 200 м. Покрытием ипподрома был обычный песок. Имелись ли на ипподроме какие-то постоянные сооружения для занятий конным спортом и размещения зрителей, сказать определённо нельзя.

Можно предположить, что на ипподроме имелось несколько различных площадок для проведения соревнований по довольно большому набору спортивных дисциплин.

Пауль Гузовиус в своей книге «Крайс Замланд» отмечает, что в 1928 году «…состоялись соревнования на живописной площадке близ берега Балтийского моря около курорта Раушен. Раушен имел репутацию лучшего в провинции места для конных спортивных состязаний, сюда охотно съезжались наездники, доставляли своих скакунов. Соревнования здесь неизменно проходили в дружеской доброжелательной атмосфере. Участвовали и местные всадники…». Таким образом, можно предположить, что соревнования, прошедшие 14-15 июля 1928 года, проводились уже не впервые.

В сентябре этого же года, в посвящённом конному спорту журнале «Св. Георг» (St Georg), в заметке «Вторые соревнования в Бад-Раушене», отмечалось:

«Как прямое следствие исключительно успешного провинциального турнира в Раушене, «Замландское общество наездников и конезаводчиков» вместе с «Шаакенским клубом наездников» в следующую субботу и воскресенье, 21 и 22 июля, провели второй турнир.

Погода также благоприятствовала этому предприятию; но посещаемость была далеко не такой сильной, как восемь дней назад.

Мероприятие было организовано идеально, на нём царил спортивный, дальновидный дух заводчиков Замланда. Именно этот дух привел к тому, что турнирная площадка в Раушене, которая была создана всего несколько лет назад и до недавнего времени не была очень известна, <…> теперь занимает место сразу же после Инстербурга…»

Обратимся теперь к списку дисциплин на турнирах в Раушене. Среди них были как собственно спортивные соревнования, так и, видимо, некие конкурсы внешнего вида лошадей, где жюри оценивало экстерьер животного. Скорее всего, именно таким был конкурс для охотничьих лошадей (Eignungsprüfung für Jagdpferde) на приз «Блютгерихта».

Среди спортивных состязаний были:

скачки на охотничьих лошадях (Jagdrennen) на приз Раушена;

конное троеборье (Vielseitigkeitsprüfung) на приз Нодемс (Preis von Nodems);

скачки на приз конезаводчиков Восточной Пруссии;

стипль-чез (Querfeldeinrennen) на приз города Кёнигсберг;

выездка (Dressurprüfung) на приз Куршского залива;

скачки с препятствиями на охотничьих лошадях (Ausgleichsjagdspringen).

В 1929 году журнал «Св. Георг» в заметке «Турнир и скачки в Раушене» так описывал это мероприятие:

«Соревнования были организованы «Замландским обществом наездников и конезаводчиков» вместе с «Шаакенским клубом наездников» 21 и 28 июля 1929 года.

В этом году Раушен снова стал местом притяжения для наездников и зрителей. Ведь за два дня турнира было получено около 400 заявок, а к 10 утра воскресенья все места уже были раскуплены. Яркое солнце и образцовая программа обеспечили двум клубам-организаторам полный успех.

Сама турнирная площадка показала некоторые заметные улучшения по сравнению с прошлым годом. Было бы очень кстати, если бы Раушен за счёт финансирования со стороны государства и частных фондов смог включить в свою ежедневную программу третьи скачки на охотничьих лошадях. По этому поводу я хотел бы поднять вопрос о том, что было бы более целесообразно в интересах клубов установить дни турниров в Восточной Пруссии таким образом, чтобы клубы не проводили свои турниры в один и тот же день.

21 июля совпали соревнования в Раушене и Будветене (идентифицировать нынешнее название этого населённого пункта мне не удалось. — admin), а 28 июля — в Раушене и Лыке (сейчас Элк, Польша. — admin), чего можно было бы избежать, если проявить немного доброй воли».

Среди дисциплин в этом году были, в числе прочих, конное троеборье (участвовало 24 наездника), стипль-чез и стипль-чез с тотализатором (участвовало 14 наездников; во время соревнований произошёл массовый завал).

Специально для женщин-наездниц был проведён конкурс скаковых лошадей (Eignungsprüfung für Reitpferde) с призом. Ещё один конкурс был организован для упряжных лошадей.

Скачки охотничьих лошадей на приз Замландской железной дороги проводились на дистанции 3600 м.

Гран-при Раушена, за который боролись 10 наездников, разыгрывался в скачке охотничьих лошадей на дистанции 3000 м.

Особый восторг у зрителей, сопровождавшийся бурными аплодисментами в конце, вызвали скачки на пони.

Популярность конных соревнований в Раушене росла год от года. В 1931 году количество зрителей только в первый день превысило 3000 человек. Раушенский турнир, будучи не таким большим, как соревнования в Инстербурге, давал возможность участвовать в нём не только маститым спортсменам, но и молодёжи из небольших сельских конноспортивных клубов. В том же 1931 году между двумя турнирными днями прошли командные соревнования между членами клубов наездников из крайсов Кёнигсберг и Фишхаузен. Спортсмены из крайса Фишхаузен победили.

Как долго проводились соревнования в Раушене, не известно. Так же не известно, что случилось с ипподромом после окончания Второй мировой войны. Возможно, что первые переселенцы, оказавшиеся в Раушене, могли бы прояснить картину. Но, думается, если на ипподроме не было никаких капитальных построек, то и особых следов былых конноспортивных баталий на берегу Балтики могло и не быть.